6)東寺にある、私のもう一つの仏像ラブ。

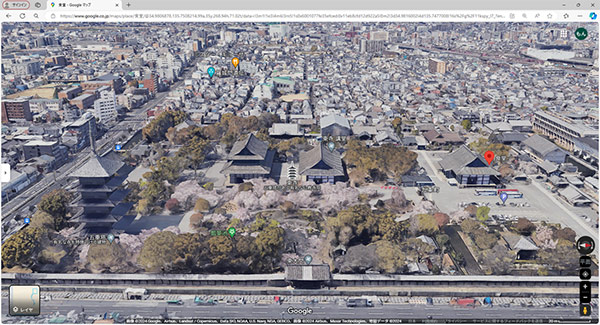

東寺は立体曼荼羅以外にも、木造日本一の高さを誇る五重塔、本堂の薬師様、大師様の住まわれていた建物、周りの憩いの場としての提供されている公園部分などなど、見てほしいものをあげたらきりがないのですが、もうひとつだけ。

東寺で同じような建物が三つ並んでいるうちの、右端の建物を食堂(じきどう)といいます。

現在は案内所だったり、写経ができたりちょっとした催し物会場になったりなど、休憩所のような役割で使われています。

この建物に、ニヒルでかっこいい仏様が地味に、ぽつりといらっしゃります。

7)傷だらけの仁王様

四天王のうちの3人だったか4人いらしたか記憶が定かでないのですが(撮影禁止)、大きさは2メートルほどの大きく貫禄のある仏像です。

実はこの仏像、全身ほとんどが、焼けただれているのです。

四天王とは、ご本尊を体を張ってお守りするのが本来のお役目ですので、この焼けただれたお姿が何とも痛たましくも勇ましくもあり、物語を感じさせてくれます。

「写経もできます。ホームページより」

「写経もできます。ホームページより」

腕は焼け落ちてなくなっていたりもしますが、お顔は焼けただれた中でもあのにらみはしっかりきかせており、そして何よりもこの状態でもご自分の足でしっかりと立っていらっしゃるのです。

健気(けなげ)というか、意固地というか寡黙というか頑固というか、なんとも言えないお姿です。

この写真なんかよりも、そばに寄ってそのお姿を拝見すると、そのカッコよさにうっとりとさせられます。

「元気なお友達。東大寺」

「元気なお友達。東大寺」

8)そして物語。

お守りしたご本尊のほうは、どうやら後日修復 復元されているようでして、他の場所で現在もご活躍されているようです。

自分はいまだにそのままお姿というお話が、これまた何とも、よりいっそうの物語感を高めてくれています。

火災は応仁の乱とか戊辰戦争とかの、激しい戦乱の中での負傷でしょうか。ネットで調べてみました。

時代は昭和になってからの、縁日における失火と書いてあります・・・あら?

東寺は、日本最大級の縁日が今も毎月21日に開かれています。世界遺産の中で、1000軒以上の出店20万人もの人出が700年以上たった今でも続いています。

・

9)よりいっそうの親しみ

火災の原因がその縁日かどうか定かではありませんが、露店のおっちゃんが一斗缶に薪を突っ込んで暖をとっているうちに、強風にあおられたあたりを勝手に想像します。

昔の任侠映画で、主人公の頬に大きな刀傷。主人公は「これはひとり悪党どもに乗り込んでいった時の傷」と触れ回っていたのに、ある日お母さんに「ああ、あれは小さい時川に落ちた時の傷。どんくさい子でね。」 とバラされるのは昭和の鉄板ネタ。

それでも昭和の劇画では、最終回のヒーローは敵をやっつけた後、炎の中から傷だらけになって足を引きずりながらこっちらにやってくるの、定番だったじゃないですか。

昭和のいろいろな物語をもってして、この仏さまを見上げていると、なんとも愛しい気持ちになってきます。この仏さまの口からどんな苦労話を聞かせていただけるか、一度近くの小料理屋で一献差し上げたい気分です。

繰り返しの私見ですが、高野山は背筋を伸ばして厳かな気持ちでお邪魔するイメージで、このお寺は民衆が気軽に寄り集まってやさしく話を聞いていただけるところだと思っています。

・

10)いつお邪魔しても迎え入れてくれる。

いつでしたかこの四天王様にお会いするため再訪したとき、この建物では地元の幼稚園のお習字展をやっていて、元気でかわいいお習字に取り囲まれていました。

京都は今、インパウンド騒乱に巻き込まれ、私も少し足が遠のいてしまっていますが、ぜひまたお会いしたいと思っている仏さまのひとりです。それまで元気でいらしてください(私の方があぶない)。