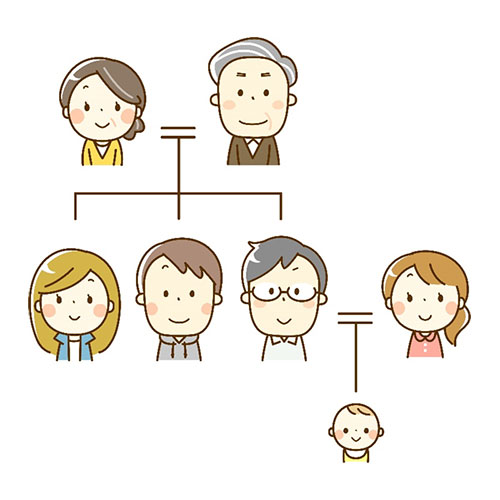

先日、お子さんが生まれたばかりという患者さんとの会話です。

「子供の歯が心配なのですが、虫歯って遺伝的なものなのですか」

遺伝に関する研究や論文で、親子代々の歯の硬度とか唾液の成分とかそんなものもあるのでしょうが、よくわかりません(調べていません。すいません。)

というのも、

親子の関する虫歯の実感としては、体質的なものよりも、環境的なもののほうが大きいと思っているからです。

たとえ話としてすこし時代錯誤ですが、

寒村の漁師町、食卓のおかずはいつも小魚ばかりが並んでいたという家庭があったとします。

その家族がもし全員、歯が丈夫で虫歯も一本もありませんでしただったとすると、

これを遺伝や家系的なのか、生活環境によるものかという意味です。

それでもうひとつ。

今度は現代版のテレビドラマのイメージ。

リビングのテーブルのお盆にはお菓子の袋が山積み。

食事が終わった後、寝ながらテレビ見てお菓子に手を出す太っちょお父さん。お母さんも子供も後に続く。

みんな仲良しはいいのですが、この一家のお口の中はちょっと心配です。

“ある家族の系統的な虫歯”という観点は、

生活環境の方が大きいんじゃないかと思っています。

子供の虫歯の数は、

「体質」・「ハミガキ」・「甘いもの」

この三つで決まります。

ひとつずつ考察してみます。

・

まず一つ目の体質。

これはもう決まっているものですから、考えてもしょうがないです。歯の硬度や唾液の量や性状など、もう本人の努力では、どうにもならないですからね。

・

二つ目の子供の歯磨きは、

いつかも言いましたが、あくまでも物心つくまでの時期に限ってですが、汚れ落としよりも、歯ブラシの習慣づけの方にウエイトを置いてほしいのです。

お母さんが嫌がる子供を押さえつけて必死に(一生懸命に)磨いてあげている姿、もう見なくてもわかります。毎日ですもんね、頭が下がります。

しかし、それでハミガキ嫌いになるほうが恐いのです。少しぐらい上手に磨けていなくても、「いい子だね」とか「上手にできたね」とやさしく声をかけてあげて、歯磨きはお父さんお母さんと楽しいひと時というイメージを持たせることを主目的としてほしいのです。

すると大きくなっても無意識に歯ブラシをするようになって、あとがずっと楽になります。

・

そして三つ目の甘いものとなりますが、

歯ブラシがそんなことで少しリスクを受けるとするならば、甘いものの回数で対処することにしなければなりません。(ここ大事)

しつこいですが、虫歯と甘いものの関係は、量ではなく回数です。

ペットボトルのジュースを一気に飲めば1回、キャップ閉めて3回に分けて飲めばそれは3回となります。小さな飴ひとつ口の中放り込んでも1回、ファミレスで大きないちごパフェを食べても同じ1回です。

虫歯は、あくまでも“甘いものとしてのお菓子や飲み物”が注意の対象です。

砂糖という栄養は、もう酢飯やかつ丼・焼き肉に、いくらでも入っているからダイジョブです。

子供の虫歯を考えるのならばスーパーで買い物をするときに、

ジュースではなくてその横にあるお茶を取る、

カントリーマムではなくその横のおからせんべいにする、

チロルチョコでなくてジャリ豆くんを握らせる、

なんてちょっと気を付けることによって、子供の虫歯のリスクがグーンと減ります。

あまり厳密なのも可哀そうなので、コツとしては、

“今日1日の中で、甘いものを口にした回数を数える”

なんて習慣をつけると回数を減らすことができます。

(この6個を一気に食べれば、一回は一回です。体重の方はまた別の話となりますが。)